Угроза фундаментализма

Автор: Слиосберг Леонид

Казалось бы, с чего вообще начинать разговор о фундаментализме? Обычно начинают с карикатуры: "тёмные фанатики", "люди в чёрном", "ненависть к миру", "стены гетто". Но это слишком удобно и слишком неправда. Самое неприятное в фундаментализме как раз то, что он часто вырастает из вещей, которые на первый взгляд выглядят идеально.

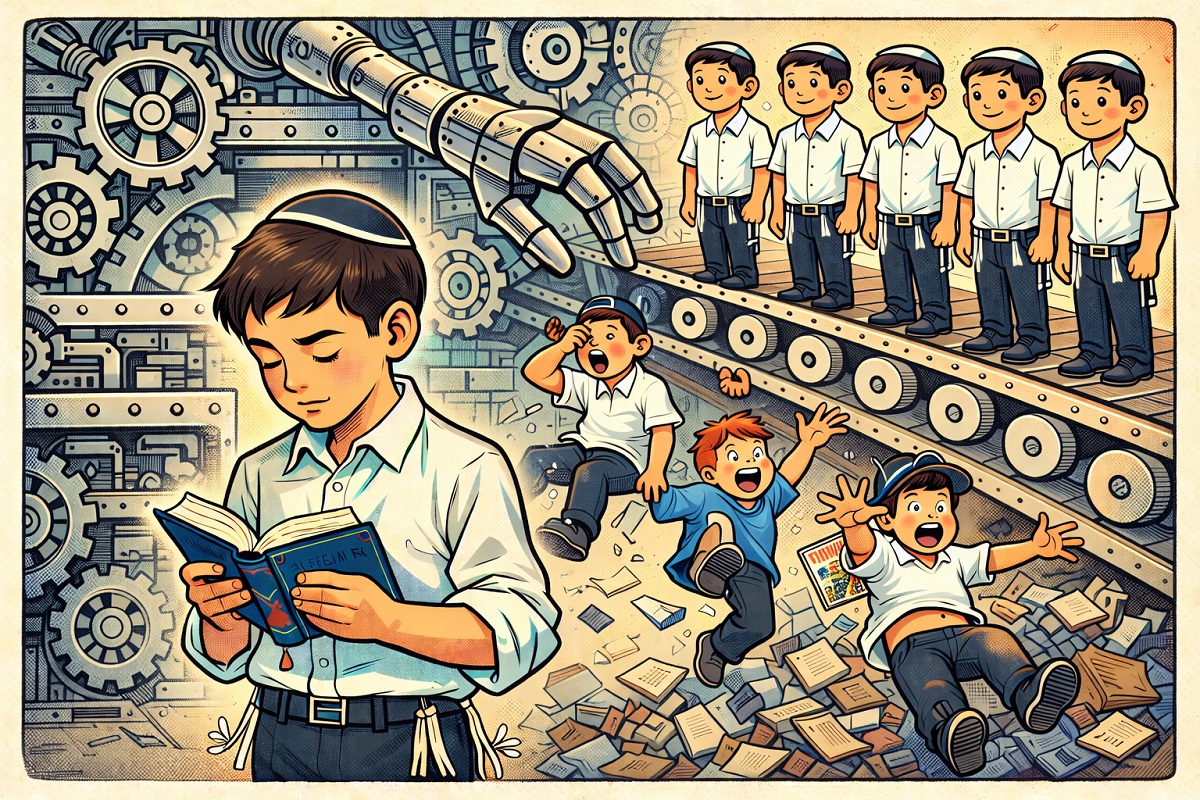

Вот мальчик. Золото просто, а не мальчик. Встаёт на шахарит всегда первым, сидур открыт,и не абы-где, а именно там-где-надо, ни слова мимо. Молится собранно, внимательно, без этих "ой, где мы?" и "я щас догоню". На фоне него даже взрослым становится как-то неловко за свою "внутреннюю молитву".

Вот такой он серьёзный и правильный мальчик. Он старается. Он делает всё правильно. Он пример всем остальным

Вот мальчик. Золото просто, а не мальчик. Встаёт на шахарит всегда первым, сидур открыт,и не абы-где, а именно там-где-надо, ни слова мимо. Молится собранно, внимательно, без этих "ой, где мы?" и "я щас догоню". На фоне него даже взрослым становится как-то неловко за свою "внутреннюю молитву".

Вот такой он серьёзный и правильный мальчик. Он старается. Он делает всё правильно. Он пример всем остальным

А вокруг — шалопаи. Им всё хиханьки да хаханьки, кипа на одном ухе висит и на честном слове там держится. Кто-то опоздал, кто-то отвлёкся, кто-то пришёл "на минутку", кто-то сделал вид, что молился. И вот тут реакция почти неизбежна: мы внутренне становимся на сторону "хорошего мальчика". И даже начинаем думать: "вот бы все были такие". Мы вздыхаем про "поколение", про "уважение”, про то как было "раньше".

Именно в этом месте фундаментализм впервые появляется не как идеология, а как соблазн. Потому что любая система любит таких "хороших мальчиков". Отличников. Первых учеников. Они удобны системе как мебель: стоят ровно, не шатаются, подтверждают, что интерьер "в порядке". С ними легко строить дисциплину и порядок. Их можно ставить в пример. Их можно награждать. Их можно использовать как доказательство: "видите, всё работает".

И тут мы уснули на посту. Ведь, казалось бы, совершенно естественно, и даже правильно: пусть "хорошие мальчики" идут в учителя. Ну разве могут вчерашние "хорошие мальчики" научить детей чему-то плохому? Наоборот — пусть шалопаи почувствуют немного строгости, а то у них кипа с последнего уха упадёт. Пусть научат вставать вовремя, уважать текст, не шептаться на молитве, не превращать синагогу в не-пойми-что. В конце концов, что мы теряем?

Мы теряем как раз то, что не видно сразу. Потому что "хороший мальчик", если его не вырастили в человечность вместе с дисциплиной, приносит в класс не только порядок. Он приносит туда модель мира: правильные и неправильные. Твёрдые и слабые. Свои и чужие. И он, сам того не замечая, начинает воспитывать не религиозность, а лояльность к системе. Не любовь к Торе, а страх ошибиться. Не внутренний труд, а внешнюю витрину. Это не злая воля. Это то, как система размножает себя: через людей, которые умеют держать форму.

И дальше, как правило, добавляется второй удобный тезис, который звучит очень красиво и пафосно: есть важные вещи — Эрец Исраэль, сионизм, поселенчество. А всё остальное в лучшем случае второстепенно и не нужно, а в худшем — вредно и враждебно. На этом месте многие кивают, потому что да, есть вещи важные, есть ответственность, есть история, есть земля, есть безопасность. Только фундаментализм делает одну подмену: он превращает важное в единственное. А единственное — в тотальный фильтр, через который оценивают человека.

Когда так происходит, любая новизна автоматически становится угрозой: "мешает делу", "размывает", "расшатывает". Любой вопрос становится подозрительным: "а ты что, против?" Любая попытка усложнить картину — почти предательство: "смутьян", "борцун". И постепенно религиозная дисциплина начинает работать как политико-культурная мобилизация: “мы защищаем святость”, "мы охраняем дело", “мы не дадим разложить”. В режим осады отлично ложатся и героическое прошлое, и культ правильности, и ненависть к нюансам. Потому что нюансы — это роскошь мирного времени, а фундаментализм всегда живёт так, будто война уже здесь и прямо сейчас.

И вот тут становится понятно, почему фундаменталисты так часто вырастают из вчерашних "ботаников". Из хороших мальчиков. Мы зря относимся к ним снисходительно, как к милым прилежным детям, которым "просто нравится порядок". Прилежность — это сила. Но сила без внутренней взрослости легко превращается в право судить. Сначала тихое: "я стараюсь больше". Потом уверенное: "я понимаю лучше". Потом естественное: "я имею право решать, как правильно". И когда такой человек становится учителем, он легко становится администратором святости: он начинает не только учить, но и охранять. Он не переносит смеха, не переносит вопросов, не переносит "вольностей", потому что всё это угрожает его главному ресурсу — ясности.

Теперь вернёмся к шалопаям. Их можно воспитывать. Иногда нужно жёстче, иногда мягче. Но у них есть одна почти спасительная функция: они напоминают, что жизнь шире системы. Что община — это не экзаменационная комиссия. Что люди растут по-разному. Что подростки шумят не всегда потому, что они враги, а потому что они подростки. И что религиозность — это процесс, а не отбор.

Если шалопаев не будет — система начнёт пожирать своих лучших. Потому что система, которая живёт правильностью и разделением, не может существовать без "неправильных". Ей нужно продолжать различать "наших" и "не наших". Если "не наших" снаружи не осталось, она произведёт их внутри. Начнётся охота за нюансами: недостаточно осторожен, недостаточно закрыт, недостаточно лоялен, недостаточно "наш". Вчера ты был образцом, сегодня ты уже под подозрением — потому что ты где-то оказался "слишком не таким".

У шалопаев, когда они вырастут, кипа перестанет висеть "на одном ухе", а начнёт держаться на голове. А может такое случится, что останется у них только на сердце. И если наш серьёзный мальчик научится видеть в них не угрозу, а людей, то есть шанс остаться с ними в одном миньяне. Не разойтись. Так он сохранит дисциплину, но не превратит её в мерку человеческой ценности.

И вот это и есть взрослая религиозность: не когда ты один идеальный против "испорченного мира", а когда ты умеешь быть серьёзным — не превращая серьёзность в оружие. Когда прошлое для тебя — источник, а не объект поклонения. Когда “важное” не съедает всё остальное и не отменяет этику. Когда не мы против них, а мы и они вместе. И это не пустые слова.

Потому что если в итоге остаётся только система, а людей в ней уже нет — это может быть очень "правильно", очень дисциплинированно, очень героически. Но это уже не живой иудаизм. Живой иудаизм умеет держать и важное, и человеческое; и дисциплину, и милосердие; и верность, и внутреннюю свободу. И именно это фундаментализм чаще всего и уничтожает — тихо, аккуратно, "во имя лучшего прошлого" и "ради главного дела".